2025年10月30日,在武汉举行的中国商业技师协会大匠传承工作委员会年会暨楚菜美食文化节现场,湖北经济学院教授、湖北楚菜研究院院长、中国烹饪大师邹志平携今年四月出版的《中国武昌鱼》召开新书发布会。这部融历史性、文化性、科学性与实用性于一体的饮食文化佳作,系统解码了被誉为“中国第一鱼”的武昌鱼背后的文化基因与产业价值,引发全国30多位顶级中国烹饪大师及文化学者的高度关注。

名家力荐:一部跨越学界与业界的标杆之作

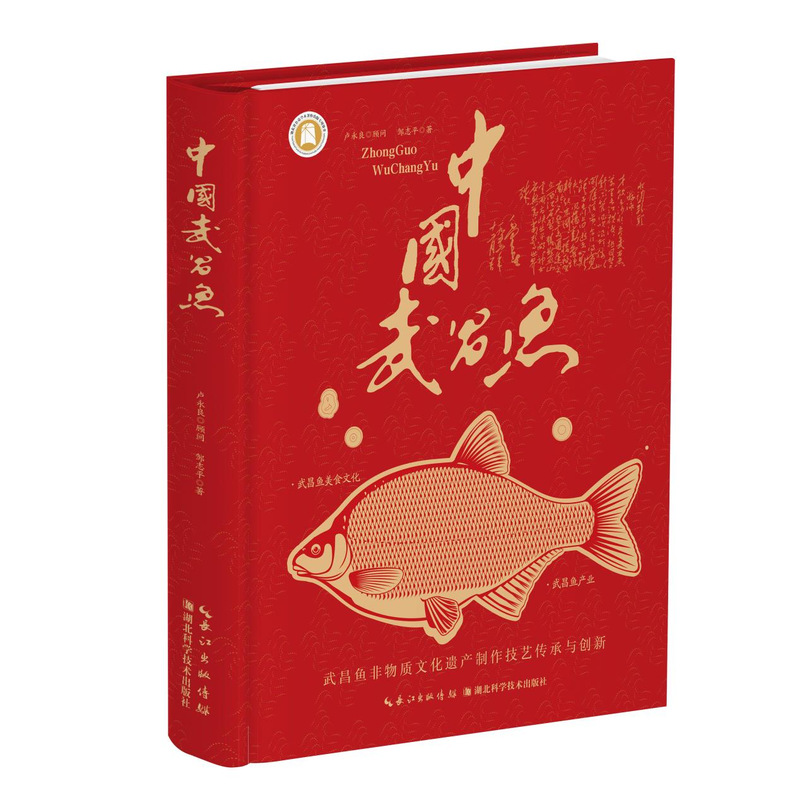

新书首发现场,多位权威专家学者与烹饪大师同步送上评价。湖北省社会科学院原副院长、著名楚文化学者刘玉堂明确表示,《中国武昌鱼》这个书名很大气,中国只有一个地名武昌,也只有一种鱼名武昌鱼,且配封面以中国红为底色,聚合并突显了中国元素,大气简洁,掷地有声!该书还有一个特点是内容丰富,从武昌鱼的科学养殖、制作加工,到武昌鱼的生态保护、品牌打造,将武昌鱼从名鱼到名肴的全过程灵动鲜活地呈现出来,让人可触可摸,可知可感。该书的出版,至少有如下三方面的价值:一是文化价值。从宋代诗人范成大的“武昌鱼好便淹留”,到一代伟人毛泽东的“才饮长沙水,又食武昌鱼”,武昌鱼文脉流传,品读此书,就是在传承弘扬中华优秀传统文化。二是经济价值。武昌鱼是楚菜的标识,做大做强楚菜产业是湖北经济发展的重要举措之一,通过一条武昌鱼可以撬动湖北整个饮食产业版图。三是品牌价值。武昌既是湖北的,又是中国的,还是世界的,我们的愿景是:世界上只要有华人的地方,餐桌上都有一条武昌鱼!

中国烹饪协会副会长乔杰认为:武昌鱼是久负盛名的特色食材,对其从种苗培育、生态养殖到深度加工、烹饪应用等各环节、全方位的梳理总结,助推武昌鱼产业链打造,《中国武昌鱼》值得一读,值得点赞!

楚菜泰斗卢永良盛赞:“《中国武昌鱼》是楚菜研究的又一里程碑!”作为邹志平的恩师,他见证了弟子三十年来将武昌鱼制作技艺从实践推向学术的全过程,认为该书实现了传统烹饪技艺与现代产业研究的深度融合。

江苏淮扬菜大师居长龙说,《中国武昌鱼》挖掘传承了荆楚文化及武昌鱼历史文化,其中“武昌鱼技艺传承与创新”章节,烹饪技法全面,创新菜品既具备淮扬菜的精致,又体现了传统楚菜技艺传承的价值,值得融合推广和学习借鉴。

徽菜大师鲍兴表示:安徽与湖北同位于长江中游,属古楚国地域,皖南菜受湖北菜影响深远。《中国武昌鱼》是对湖北饮食文化最精彩篇章的挖掘与弘扬,具有重要的学术价值和时代意义。

川菜泰斗彭子渝、湘菜泰斗许菊云、浙菜泰斗徐步荣等一众烹饪界泰斗级人物更是联名肯定:“这是一部引领中国地方饮食文化研究的力作,必将推动中国地标食材文化、经济、品牌协调发展,树立新的典范。”

三十年匠心传承,铸就楚菜研究新高度

作为湖北省非物质文化遗产武昌鱼制作技艺第四代传承人,邹志平深耕楚菜领域三十余载,将餐饮实践、教学经验与学术研究深度融合,创新开发“酥鳞武昌鱼”等代表性菜肴上百道,“从餐馆学徒到大学教授,我的初心始终是把武昌鱼这道湖北名片做精做透。” 邹志平在发布会上表示,《中国武昌鱼》的出版延续了其 “以食材为媒,传楚菜文脉”的创作理念。

该书通过三个维度构建武昌鱼的文化图谱:追溯三国贡品渊源至毛泽东“才饮长沙水,又食武昌鱼”的红色印记,梳理120多位文人墨客的诗词吟咏,系统呈现武昌鱼跨越千年的文化脉络;详解易伯鲁先生1955年定名“团头鲂”的科考历程,结合现代种质保护成果,展现其科学研究价值;收录传统与创新菜式近百道,为餐饮从业者提供实操指南。

文化赋能产业,楚菜迈向世界舞台

邹志平指出,《中国武昌鱼》的出版既是对荆楚饮食文化的系统梳理,更是为万亿楚菜产业提供的文化支撑。书中提出的“武昌鱼 +”IP 打造路径,已在鄂州等地落地实践——当地正建设武昌鱼博物馆、武昌鱼高速服务区等城市地标,谋划九十里农文旅融合线路,并将赴北上广深等城市举办消费季活动。随着武昌鱼苗种出口日本、楚菜美食节全国巡展等活动的开展,武昌鱼正从地域风物升级为国际交流名片。

中国商业技师协会相关负责人表示,邹志平的研究为传统饮食文化赋能现代产业提供了范本,《中国武昌鱼》的发行将推动更多非遗技艺实现“活态传承”,助力湖北从 “鱼米之乡”向“美食强省” 跨越。